斯大林格勒战役德军败了,如果是日本出动所有陆军力量是否能占领斯大林格勒

这种穿越题没什么技术含量啊!纳粹德军在二战中的战斗力,直到43年底都是坐头把交椅。这里说的战斗力是综合性的东西,包括人员,装备,组织和训练,乃至后勤保障等等。大日本皇军早在诺门坎战役就被苏军打的丢盔弃甲,那还是平原野战形式。非要拉进城市攻坚战的环境,可以参照“一二八事变”国军十九路军上海抗战!连个装备极差的国军杂牌都奈何不了,谈什么42年的红军啊?

一旦日本从东部攻击苏联,苏联必败。

当苏德僵持不下,任何一根稻草都可以压垮一方。

莫斯科阅兵,苏军大量的东方面孔直接上了前线缓解了苏军压力,转危为安。

日本一旦动手,苏联亡国可能性大增。

日本用出全部陆军加朝鲜军,满洲军打过去损失惨重,和德会师有什么好处吗?拼命占领的全是鸟不拉屎的地方。和德军,苏联武器本有代差,。那好不容易打下来的地方差不多就送德国了。。

就斯大林格勒保卫战的形势,把日军17个常备师团全部拉上去也占领不了,二战苏德战争随便一场大会战的规模都比其他战场的会战规模大的多,也更惨烈,就日军的装甲力量和反坦克能力,别说进攻了,就是防守都守不住,其次是日军的单兵火力,苏日一旦近距离巷战,日军会被完全压制,最主要的还是后勤和工业生产能力,日军根本没有能力发动类似巴巴罗萨的大规模军事行动。太平洋战争的战斗虽然惨烈,但作为进攻方的美军,伤亡却比防守方的日军要小,欧洲战场西线,如果盟军没有完全掌握制空权(西线的制空权在盟军手里),盟军也很难的。地面力量如此强的德军都没打下的斯大林格勒,区区日军更不可能。

日本军队在中国横行了八年,也没有完成占领全中国的意图,苏联的军事力量和装备是日本所不能比的,自从诺门坎战役以后日本从来不敢再挑衅苏联,一直延续到了现在日本也不挑衅俄罗斯。

二战苏德为什么死磕斯大林格勒

为什么苏德要在这个斯大林格勒死磕?

回答这个问题之前,我们先看看斯大林格勒会战有多惨烈,死磕是什么概念?那就是只要磕不死,就往死里嗑!

斯大林格勒会战号称二战历史上最惨烈的大会战,直接导致法西斯德国由战略进攻转为战略防御,加速了法西斯德国的灭亡。

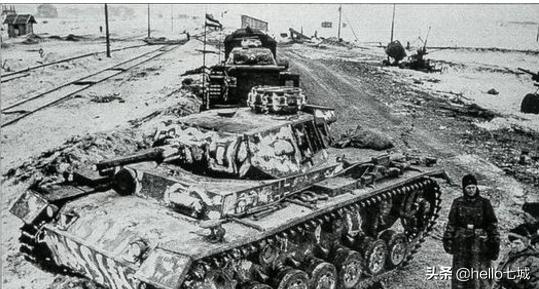

斯大林格勒会战是二战苏德东线战场的转折点,也是整个二战重要的转折点之一,整个战役历时半年之久,苏联和德国都为此投入了巨大的人力物力,从1942年7月17日到1943年2月2日,在近200日的时间里,战斗在不分昼夜的进行,苏联军队伤亡113万人,法西斯轴心国伤亡84万人,城市平民伤亡约75万人,轴心国最后还有11万人被俘虏,最后只活下来5000人,双方总共伤亡在280万人左右。由于战争太过惨烈,很多伤亡无法统计,实际数据可能还要更多。

280万人是什么概念?

按照我国2014年国务院印发的《关于调整城市规模划分标准的通知》的标准,城区人口达到100万-500万的城市为特大城市。

想象一下,平均每天有1.4万人死伤,连续200天,相当于我国一个特大城市城区的人口全部死亡或者重伤,没有一个健康的人,真可算作血流成河,尸横遍野。

1.地理位置 战略地位重要

斯大林格勒原名察里津,坐落在伏尔加河弯曲部分的西岸,是苏联南方重要工业中心和南北交通的枢纽,地理位置、战略地位十分重要。

1942年4月,进攻莫斯科的德军被击毙击伤16万8千人,被苏军赶到了距离莫斯科100乃至350公里以外的地带。苏联付出了伤亡和被俘70多万人的惨重代价,取得了莫斯科保卫战的最后胜利。苏联的战时生产,全部迁移到东部的乌拉尔山区,离莫斯科有1600多公里。德军没有远程战略轰炸机,无法破坏苏联快速发展的军工产业。

英美盟军提供的物资由从英国出发的商船,经过巴伦支海,运输到苏联的摩尔曼斯克和阿尔汉格尔港口。商船在经过德国占领的挪威时,经常被德国飞机、潜艇和战舰夹攻,损失十分惨重。盟军支援苏联的武器弹药也可以先运到伊拉克港口巴士拉,再用卡车运往波斯(伊朗),最后跨越苏波边界将运到哈萨克斯坦。

二战苏德战争,关于斯大林格勒战役的重要性,刚开始苏德双方都没认识到,只是随着战斗进程的不断发展,双方统帅部才发现这个位置的重要性。

一方面,斯大林格勒战役是为高加索战役打掩护的。1942年6月28日,当德军将南方集团军群一分为二,A集群负责占领高加索,B集群负责进攻斯大林格勒,本身这个计划是可行的,但希特勒发现保卢斯的第6集团军进展太顺利了,就将第4装甲集团军派到A集群,从而让苏军找到了突破口,斯大林格勒战役的激烈战斗由此展开。

另一方面,德军为什么非要拿下斯大林格勒?这是因为苏德战争爆发以后,德军北中南三路闪击苏联,但到莫斯科战役以后,德军统帅部发现南部乌克兰地区才是苏德战争的主战场,从1942年夏季作战开始,德军的战略重心说倾向于南线。而斯大林格勒作为南线的重要交通枢纽和重工业基地,从战略上讲又起到连接中线和南线的重要联系,占领这里就等于控制了顿涅茨平原,双方都不想让步。

对于德军来说,保卢斯第6集团军是南方集团军群的一支重要兵团,在东线战场上,也是最大的一支集团军力量,它的被围对德军的士气和战斗力影响很大,所以,德军统帅部宁可放弃A集团军进攻高加索,也要收缩战线,还把曼施坦因派到了斯大林格勒,说明其重视程度非同一般。

而对苏军来说,斯大林格勒战役恰恰是苏军围歼德军南线兵团的重要机会。由于德军分散了兵力,而在中央集群又深陷勒热夫一线,打一场集中歼灭战再好不过。而对这场战斗的重要性,斯大林直到战斗打响后半个月才发现其重要性,除了组建斯大林格勒方面军外,还派华西列夫斯基和朱可夫两员统帅部成员前来指挥,足见其重视程度一点不比德军差。正是由于苏军不断地增兵和下决心围歼保卢斯,才使德军放弃了原先计划。这场仗,德军打得并不好,尤其是指挥和协调上出现的问题太多。

斯大林格勒在伏尔加河西岸,按理说这个地理位置对于背靠伏尔加河的苏军防守非常不利。纳粹当时也没有把斯大林格勒放在眼里,觉得很轻而易举就能拿下,甚至都不打算将装甲部队投入斯大林格勒战场,而是让装甲部队继续南下去夺取高加索油田。但战争到最后规模越打越大,双方投入兵力越来越庞大达到百万之众,连装甲部队都不得不从高加索油田调回来攻打斯大林格勒。最终纳粹才发现斯大林格勒其实是个绞肉机,是苏联专门吸引纳粹火力打巷战的地方,苏军不断分批派出小规模苏军进入斯大林格勒,就是要把纳粹主力拖在斯大林格勒城内,而在伏尔加河东岸,苏军集结大批反攻部队数量达110万之多。而此时的德军已经在斯大林格勒打成疲惫之师又没有准备总预备队,苏军反攻时一下将斯大林格勒城中的德军主力包围。其实这场战役一开始纳粹制定的作案方案就是错的,因为他们根本不懂得中国自古兵法中所讲的哀兵必胜的道理。

首先要知道,当时世界上主要产油国只有两个。一个是美国,一个是苏联。

当时世界上规模最大开采最早的油田也就是两个。一个在美国德克萨斯州,还有一个就是苏联的高加索。

而当时石油对于战争的重要性,用一个例子就能说明白了:美国切断日本的石油进口后,没有石油来源的日本只能要么屈服要么用剩下的一点油耗尽之前夺取东南亚的石油。

当时支撑苏联与德国战争的石油主要来自高加索。如果高加索被德国拿下,苏联就离跪不远了。

当时德军已经开始进攻高加索。苏联支援高加索的人员物资主要通过伏尔加河向南运输。

斯大林格勒是伏尔加河上的重要港口兼工业城市。如果德军占领斯大林格勒,就能切断伏尔加河的航线,从而在很大程度上堵住苏联增援高加索的补给交通大动脉。

所以一旦德军成功夺取斯大林格勒就意味着高加索的苏军难以得到增援,就意味着高加索很可能失守,就意味着苏联失去赖以支持战争的石油,就意味着苏联有大概率要跪。

你说重要不重要?

与帝国的毁灭相似的电影

决战斯大林格勒。

《决战斯大林格勒》是由多米尼克·霍卫兹,托马斯·克莱舒曼,约哼·尼克尔等主演。讲述了两个人因战争而改变了命运的故事。

故事简介:斯大林格勒战役是二战中欧洲现场重要的转折点,各个国家都有各类书籍影视来描绘和记忆这场战役。

决战帝国的影片评价

战争场面极为逼真,令人看得热血沸腾,而编导也能注意细节,对每位士兵没有作脸谱化描写,比任何好莱坞大型战争片均不遑多论。

这是一部从德国人的角度进行反思的二战题材电影。德国导演约塞夫·;维尔斯迈尔从德国人的角度描述二战中著名的“斯大林格勒战役”。整部影片立意新颖,眼光独到,展示了空前宏大的战争画面,纷飞的炮火挟着腥风血雨,更衬托出了那些年轻士兵的渺小与无奈,同时细腻且不厌其烦地一再刻画人物的心理斗争和外在表现。影片中所折射出的思想内涵与饱满且富有冲击力的画面相辅相承,遥相呼应,令人震撼!

事实上,导演只是从一个旁观者的角度对战争做了深入细致的刻画,战争的残酷、心灵的扭曲、友谊的考验,均纳入导演的视野,既没有讴歌,也没有作直接的谴责,只是把发生的事情呈现在观众的眼前,让后人对这场给世界人民带来沉重灾难的战争进行深深的思考。大量难得的史实影像资料,从“蓝色计划”的策划开始实施一一突进顿河,再从顿河到伏尔加河,直到苏联取得最终的胜利。

“改变二战的平安格勒战役”究竟是什么梗

改变二战的平安格勒战役在网络上是指电视剧《亮剑》中的李云龙攻打平安县城的战役。

按照网上的调侃的说法是这样的:

李云龙攻打平安县城,导致晋西北的日军大规模调动,从而导致了山西日军的调动,日军在山西出现空挡就必须从其他地方调集兵力。

于是一层一层调兵,导致了军队疲于调动,使得日军陆军无法对苏联采取行动,从而导致了苏军集中远东部队打斯大林格勒,而日军在东南亚兵力不足又没有补充,就只能决战,于是挑起了中途岛。

历史上有列宁格勒战役,没有平安格勒会战。列宁格勒保卫战,牵制了德军北方集团军和芬兰的全部军队,保护了苏联北方的其他地区,阻止了德军由北部包抄莫斯科及进逼阿尔汉格斯克的可能。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号